比特币没有实际价值却价格高昂的现象,一直是金融领域最具争议的话题之一。许多人质疑一串虚拟代码为何能拥有惊人的市场估值,甚至被部分投资者视为数字黄金。这种矛盾的核心在于,比特币的价值并非来源于传统意义上的实物支撑或政府信用背书,而是基于技术特性、社会共识以及市场供需关系的复杂互动。

比特币的底层设计赋予了它独特的稀缺性和安全性。其总量被严格限制在2100万枚,并通过区块链技术确保每一笔交易公开透明且不可篡改。这种去中心化的运作模式消除了对中间机构的依赖,使得比特币成为首个真正意义上的全球性点对点支付系统。尽管它不具备黄金的工业用途或法币的强制流通属性,但这种技术稀缺性为市场提供了心理锚点,成为价格支撑的基础要素。社会共识是比特币价值的另一重要支柱。货币的本质本身就是一种广泛接受的信用契约,无论是古代的贝壳还是现代纸币,其价值都依赖于群体认同。比特币通过十余年的市场验证,逐渐形成了跨国界的用户共识——从早期的极客社区到如今被部分国家纳入监管框架,这种逐渐扩大的认可度使其摆脱了单纯的投机标签。尤其在经济动荡时期,人们对于抗通胀资产的需求往往会强化对比特币的价值想象,尽管其波动性远高于传统避险工具。

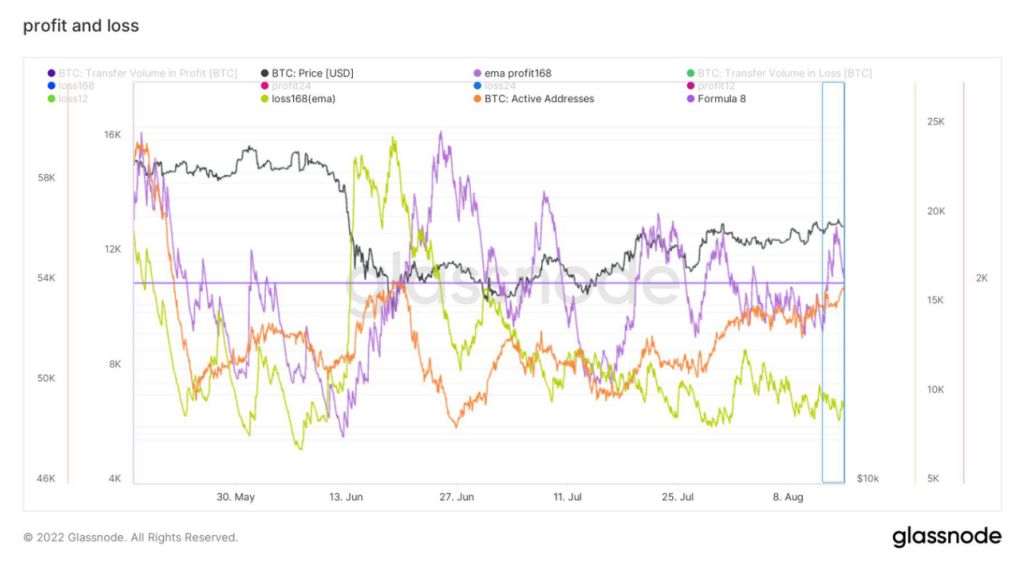

市场供需机制在比特币价格形成中扮演着决定性角色。由于挖矿产出每四年减半的设定,新增供应量持续收缩,而近年来机构投资者的入场和现货ETF的推出,创造了远超供给的购买需求。这种结构性失衡使得比特币逐渐脱离早期散户炒作模式,转向更复杂的资本博弈场。大量因私钥丢失或账户冻结而退出流通的比特币,进一步放大了实际流通量的稀缺性,形成独特的通缩螺旋。

对比特币的批评者常将其比作17世纪的郁金香泡沫,但二者存在本质差异。郁金香的狂热完全依赖新买家接盘,而比特币网络已沉淀出支付结算、跨境汇款等实际应用场景,尽管规模有限。区块链技术作为其底层基础设施,正在重构金融、物联网等领域的信任机制,这种潜技术辐射效应为比特币赋予了超越货币属性的想象空间。